La presente edición estuvo a cargo de la organización del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA) y la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA). Durante el evento representantes de la pesca industrial, artesanal, la academia y la ciencia de México, Chile y Perú abordaron temas como la importancia de la sostenibilidad, innovación y seguridad alimentaria en el sector pesquero y acuícola reuniendo a expertos para compartir experiencias, información, planes de acción y compromisos para el desarrollo de una pesca y acuicultura sostenible en América Latina.

Desde REDES recibimos la invitación para participar en esta edición del Summit en dos de sus paneles, el primero 𝐄𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 con la intervención de nuestra especialista Vania Melgar y el segundo 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 con la participación de Julio Benites, buzo artesanal pulmonero Presidente de la Asociación de Pescadores Buzos Extractores de mariscos de Paita con quienes hemos venido trabajando.

Hemos recopilado las intervenciones de ambos en el marco de los paneles en donde participaron y compartieron experiencias con Asociación de industriales pesqueros del Bio Bio ASIPES, Centro de Pesca Sustentable CeDePesca, Investigación Costa Humboldt, Organización Internacional del Trabajo, Del Pacifico Seafoods, CONMECOOP y la Corporación Norte Pesquero.

PANEL ECOSISTEMA PESQUERO SOCIAL – MIÉRCOLES 12/10

La sesión empezó con la intervención de la Asociación de industriales pesqueros del Bio Bio ASIPES, a cargo de su presidente Macarena Cepeda. La organización opera en la capital pesquera de Chile, en donde se concentra el 60% de desembarques nacionales tanto de pesca artesanal como industrial. La Asociación genera 6500 trabajos directos y trabajando con 370 pymes generan 4000 empleos directos.

La pesca industrial en esta zona tiene rostro de mujer, más del 50% de sus colaboradores son mujeres cabezas de familia. Se manejan mesas de trabajo participativas involucrando a las comunidades, juntas de vecinos, municipalidades y empresas del sector. Las acciones de articulación y facilitación entre estos actores, permite dejar capacidades instaladas las cuales se puedan transmitir a las comunidades y generar fondos concursables.

En cuanto a la pesca artesanal, capacitan en Maule a mujeres pescadoras artesanales sobre técnicas de fileteo e inocuidad; y también en Bio Bio a tripulantes de pesca artesanal de pelajica, sardina y anchoveta, sobre técnicas de autocuidado y seguridad, otorgando un mayor valor a la actividad que realizan.

Para la segunda intervención, Minerva Alonso, representa al CeDePesca Centro Desarrollo y Pesca Sustentable, planteando la pregunta ¿Qué es el bienestar para la comunidad pesquera con la que trabajan? Aquí algunas de sus respuestas:

Tener una lancha para pasear con la familia los fines de semana, sentarse por las tardes para ver TV con su familia o tomar cervezas con los amigos por la tarde; fueron algunas de sus respuestas. Tener comida en la mesa, contar con seguro médico y pensión … no fueron su primera elección.

Los pescadores no consideran una visión a largo plazo, ellos piensan en lo inmediato y no en cómo cuidar de ellos mismos en el futuro. Estos hechos nos llevan a cuestionarnos ¿estamos trabajando por el bienestar social de nuestros trabajadores? ¿Qué deberíamos hacer para que la seguridad alimentaria, el seguro médico y la pensión sean pedidos por ellos mismos?

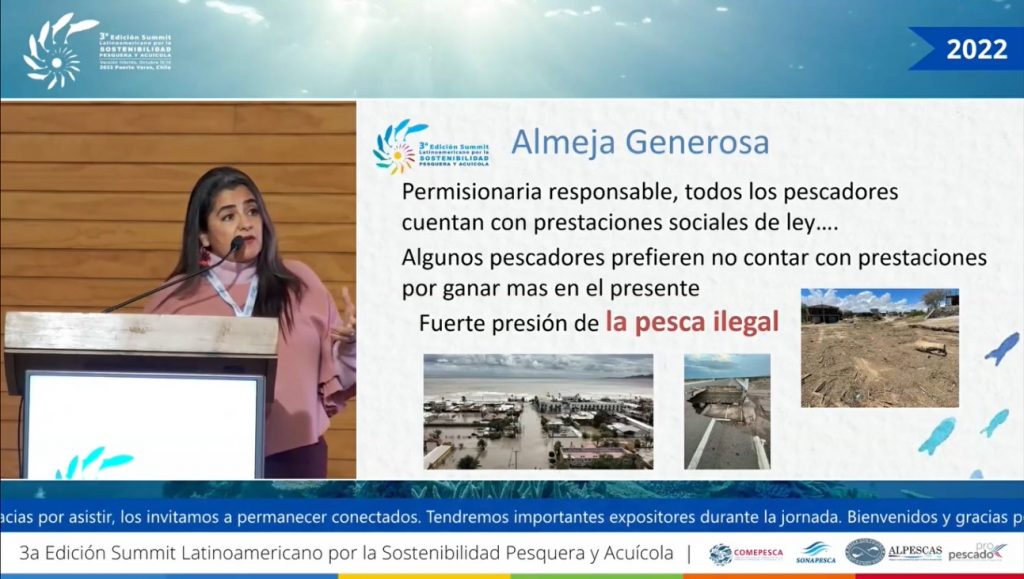

“El más grande reto en México sigue siendo la pesca ilegal, solo se le podrá hacer frente con apoyo de los pescadores, quienes son la base del trabajo de todo lo que hacemos aquí y no podríamos continuar sin ellos. El bienestar social no solo se alcanza con ingresos económicos, hay muchas otras dimensiones, las cuales son más prioritarias de atención para ellos”.

Posteriormente, REDES Sostenibilidad Pesquera empezó su exposición a cargo de Vania Melgar, Especialista Social. Las experiencias compartidas se enmarcan dentro de un Proyecto con duración de 2 a 3 años, orientado al Manejo sostenible de pulpo y recursos bentónicos en la zona norte del Perú. Tiene dos grandes pilares: mejorar la información disponible sobre los recursos fundamental para el manejo sostenible y adecuado; y promover la participación de los actores y usuarios en la gestión y manejo.

El reto era encontrar la relación entre los buzos artesanales y su bienestar a partir de los problemas y necesidades que tenían en ese momento. Por lo que respondieron «Tener salud, cuidarse, cuidar a los tuyos tener trabajo, que tus amigos, familia y compañeros estén bien», «Que tus amigos y familia estén bien».

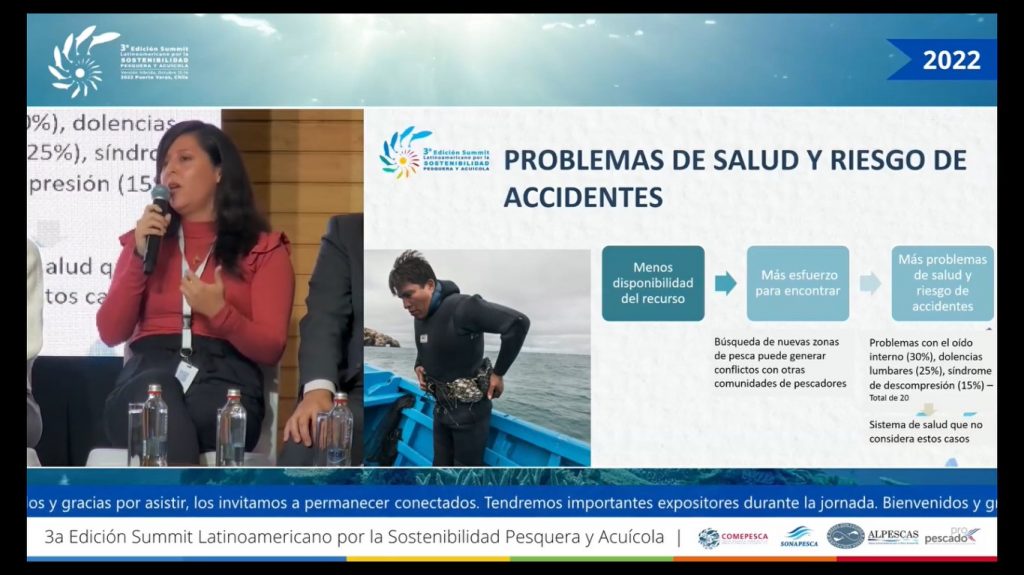

Ellos reconocen que a una menor disponibilidad de recurso emplearán mayor esfuerzo para encontrarlo. Además del traslado para encontrar una nueva zona de pesca, incrementando las probabilidades de riesgo de accidentes y problemas de salud.

¿Qué hicimos en REDES?

Desarrollamos el curso «Seguridad y salud en el buceo artesanal a pulmón y con compresor» impartido por un médico especialista. En este espacio virtual visibilizamos y compartimos problemáticas, riesgos y síntomas propios del buceo a pulmón que permitieron que se asocie síntomas a la actividad y los mismos buzos tomen acción; además de la prevención. El formato del curso fue asíncrono para facilitar su difusión por WhatsApp así como también la visualización en el horario que mejor se les acomode.

La respuesta fue muy participativa, los buzos respondían con más preguntas y compartían experiencias propias y de amigos. Posteriormente. Finalmente, desarrollamos una evaluación de riesgos de accidentes porque tenemos interés en esta línea de trabajo y en crear acciones más estratégicas y consistentes.

La institucionalización: el gran reto de las organizaciones sin fines de lucro

Trabajar con determinados grupos proporciona mucho conocimiento y lecciones; pero siguen siendo problemáticas puntuales. ¿Cómo hacer que las acciones aprendidas sean escalables y se institucionalicen para atender a problemáticas que resultan estructurales?

Buscando cambios que no solo beneficien a los grupos con los que interactuamos, sino a todos. ¿Cómo hacerlo? aportando a la visibilidad, promoviendo las articulaciones como organizaciones, incentivando la identificación de necesidades colectivas y definitivamente apoyando en la incidencia política para generar cambios estructurales y sostenibles.

En seguida, la participación de Javier Naretto director de Investigación de Costa Humbolt, intervino sobre la contribución de pueblos originarios y de comunidades pesqueras a la Soberanía Alimentaria. Las comunidades indígenas son parte de las pesquerías artesanales en Chile y la conforman los buzos, pescadores, recolectores de orilla, algueros, acuicultores grupo de pescadores o comunidades, las más grandes acogen a 1000 actores y a escala local el impacto llega a 2000 o 3000 individuos. No hay una visión de que un día dejarán de trabajar. Para ellos no es un trabajo es un modo de vida, el bienestar también tiene que ser un respeto a ese modo de vida y la posibilidad de continuar para las generaciones futuras.

Se abordan los territorios desde un punto de vista de sustentabilidad, con pescas comerciales y con fines de subsistencias. Cuentan con 20 especies bajo enfoque social o de subsistencia cuyos desembarques no son mayores a 100 kg. anuales; pasan por zonas de pesca y no son reportados ni registrados, dificultando la identificación del impacto sobre la pesca de subsistencia especialmente en escalas locales o la extinción local de stocks.

Dentro de las acciones de manejo las comunidades abarcan vedas, áreas de protección, semilleros, recolección de orilla, áreas no take y otras. Dentro de la soberanía y seguridad alimentaria se orientan a mantener y perdurar la actividad pesquera para traspasarlo a las generaciones futuras. En ese sentido, las colaboraciones ya sea entre buzos, algueros u otros actores permitirá crear acuerdos con los que se identifiquen, aceptación de la normativa entre la comunidad local y la inclusión del gobierno.

Finalmente, Javier Villanueva, Coordinador técnico del proyecto de Fortalecimiento del trabajo decente en el sector pesquero de Ecuador y Perú de la Organización Internacional del Trabajo, empezó comentando que hablar de trabajo decente, conlleva a afrontar muchos retos desde diferentes aristas como la fluctuación de las horas de trabajo, las poco previsibles condiciones en el mar, pero existen casos en el mundo que sirven de evidencia alcanzar la sostenibilidad del sector pesquero.

Promover las condiciones del trabajo decente es uno de los mayores retos en el sector pesquero, casi todos los esfuerzos se han enfocado en mantener la sostenibilidad desde la perspectiva medioambiental, especies sanas, tecnología pesquera, operaciones, monitorear pesca ilegal y no reglamentada con tecnología. Existen esfuerzos para impulsar el trabajo decente como diseñar programas de protección social, sistemas de seguridad en salud, etc sin embargo no han tenido el mismo impacto como otras acciones.

Según cifras globales de la OIT, de 58 millones de personas que trabajan en la pesca y acuicultura 37% trabajan a tiempo completo es decir 21.5 millones, 23% a tiempo parcial es decir 13.5% millones y el 40% como actividad ocasional o bajo algún régimen de trabajo no especifico muchas veces vinculado a la informalidad es decir 23 millones. Realidad y cifras alarmantes. En 5 años este tema estará en el top de la agenda política de los países. Si hay asociatividad y representación se logra un mejor dialogo social y se pueden tomar acuerdos e impulsar el desarrollo sostenible del sector.

El proyecto de fortalecimiento del trabajo decente en el sector pesquero de Ecuador y Perú contempla sensibilizar sobre el trabajo decente y la C188, crear diagnósticos como las líneas base, hojas de ruta, iniciativas existentes, también normativas y diseño de procedimientos orientados al trabajo decente en el sector pesquero.

PANEL FORTALECIENDO LA RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES – JUEVES 13/10

La sesión la abrió Julio Benites, buzo artesanal pulmonero y Pdte. Asociación de buzos pulmoneros del puerto de Paita. Señaló que, en Perú, se hace todo lo posible para ser formales. Su asociación está conformada por 26 buzos pulmoneros y a nivel nacional son más de 800 dentro de 14 asociaciones que desde hace veinticinco años se sienten invisibles para las autoridades.

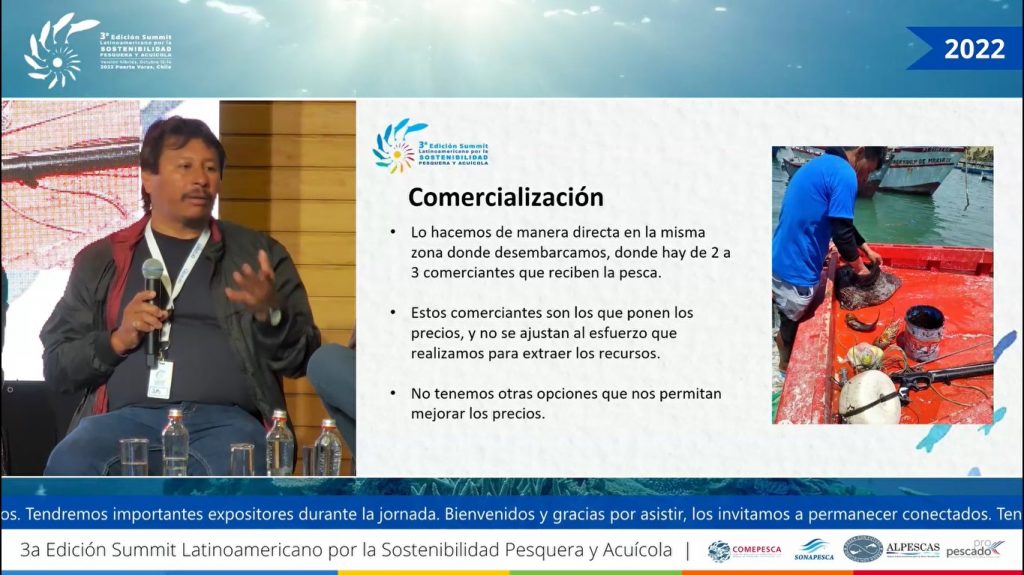

Exigir una comercialización más justa no resulta porque no están correctamente identificados por el Estado como buzos artesanales. Avanzar les cuesta por las trabas en el camino, a pesar de eso buscan otras vías para ser escuchados como asistir al Summit.

Negociar un mejor precio para sus productos no es posible debido a que son los comerciantes quienes imponen el valor, dejándolos sin otra opción más que aceptar. Tampoco es una alternativa comercializar con extranjeros debido a que al no figurar como formales dentro del Ministerio de Producción, el Estado no les permite esta comercialización.

Colaboran con IMARPE y trabajan para sus investigaciones, como la hecha sobre la especie pulpo es lo que más sacan. Con estos estudios pueden sustentar que el Estado decreta vedas que no funcionan en su totalidad.

“Buscamos que las siguientes generaciones, hagan una pesca responsable, como nosotros ahora. Reconocemos que hemos cometido errores de los que se ha aprendido, hemos depredado productos que ahora buscamos. Somos conscientes de nuestras acciones y queremos mejorar la pesquería”.

La siguiente intervención estuvo a cargo de Iván Pérez, Gerente de sustentabilidad de DEL PACIFICO SEAFOOD COSTA DE CALIFORNIA, su organización trabaja con 3000 pescadores y granjas acuícolas ambos certificados. Fair Trade certified es el sello de garantía del producto que certifica el cumplimiento de estándares bajo un comercio justo. Impulsa que las comunidades consigan mejores condiciones de comercio y acceso al mercado en igualdad de condiciones y entrega al consumidor un producto que ha sido pescado de manera legal, dentro de un comercio justo y con trazabilidad.

“Los empleos generados se conciben bajo condiciones laborales dignas exigidas por la certificación, no debería ser una obligación, es un derecho que ellos tienen y que nosotros gestionamos para que así sea”.

La certificación otorga un valor agregado para el productor ya que además de recibir el importe de lo adquirido, se le entrega una cantidad adicional para invertir en acciones de desarrollo económico, social o ambiental. El cambio de mentalidad es producto del trabajo de años, más pescadores se van sumando y esto es una prueba de que funciona. El camarón nos ha dado ese expertise y queremos diversificar a otras especies como el pulpo, sería la primera certificación de pulpo bajo el esquema de Fair trade a nivel global.

En 2021 se recaudaron 21 millones de pesos entre 23 cooperativas certificadas impactando en 1800 familias de pescadores, 4 plantas procesadoras las cuales generan más de 800 empleos directos gestionadas con las mismas plantas. La denominación “primas” son asociadas al valor agregado, el monto adicional a la compra del producto. Estos montos han sido invertidos en proyectos sociales dentro de las comunidades donde operamos: vigilancia y limpieza de bahías, repoblación larval, educación, salud, mejora de instalaciones físicas de recepción, equipos de trabajo, apoyo a la comunidad y otros.

Luego intervino José Luis Carrillo, líder pesquero Confederación mexicana de Cooperativas pesqueras. Su organización cuenta con un padrón de 400 cooperativas, con presencia en 16 estados de México, trabajan con federaciones de pescadores artesanales en su mayoría. Declaró que el más grande problema de la pesca es la falta de organización. A pesar de eso, las organizaciones mexicanas entablan conversaciones entre pescadores industriales y artesanales por sus puntos en común.

“Tenemos que tener la madurez la experiencia de estar asociados, escuchar y sentarnos en una mesa a negociar. La agenda pesquera debe empezar por organizarnos internamente para evitar el abuso en las mesas de negociación si es que no nos ponemos de acuerdo”.

A nivel de organización, pasan por un proceso de reestructuración para fortalecer y crear nuevas alianzas con gobiernos, organizaciones internacionales; así como una agenda internacional que permita regresarle a la pesca la dignidad y el reconocimiento como una actividad social y económica en el mundo.

“Me preocupa cómo nos ve la gente de afuera y los gobiernos. Dentro del PBI de muchos países [la pesca] no representa nada en comparación de otras actividades que despiertan más interés para la economía, pero la actividad tiene una importancia social enorme, ya que detrás de cada pescador hay mínimo 10 empleos generados”.

Después Verónica Ceballos Gerente Asuntos Públicos de Asociación de Industriales Pesqueros, representando a los pescadores industriales del Bio Bio, Blumar, Camanchaca, FoodCorp, Landes, Pacific Blue, Orizon. Operan en la macrozona de la 5ta a la 10ma región, 23 plantas de proceso, 6500 puestos de trabajo el 50% de mujeres jefas del hogar, 372 pymes en la región del biobio, generando 4000 empleos. El proyecto Banco de alimentos del mar empezó como una iniciativa solidaria en pandemia, entregando merluza y jurel a los establecimientos de larga estadía del adulto mayor dependientes del gobierno y actualmente es un programa sostenible.

Se establecieron alianzas con la carrera de Nutrición y dietética de la Universidad del Bio Bio y entregaron la elaboración de dos recetarios enfocados en preparaciones a base de jurel y merluza para los adultos mayores.

Además, crearon y diseñaron un cuaderno con ejercicios cognitivos para estimular las capacidades mentales de los adultos mayores con alumnos de la carrera de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor Temuco.

Finalmente, para cerrar el panel, intervino el presidente de la Corporación del Norte Pesquero, Marcos Gómez, quién comentó que en Tarapacá todas las organizaciones están afiliadas al gremio, en otras regiones como Arica y Antofagasta cuentan con un aproximado de 50% de afiliados del total de asociaciones de pescadores artesanales.

En el norte no existe conflicto entre la industria y la pesca artesanal, esto se debe a las mesas de dialogo instauradas. La organización implementó el Proyecto MIDESO, partiendo de la elaboración de un plan de manejo para reducir los desperdicios marinos en las caletas, procesándolos y creando alimento para mascotas, generando así una nueva fuente de negocio distinta, pero a la vez relacionada con el mar.

La ampliación en la búsqueda de financiamiento externo ha determinado una extensión en ámbito de cobertura de los objetivos de la Corporación Norte Pesquero. Lo que ha permitido cubrir un vacío existente en la cobertura de los organismos públicos.